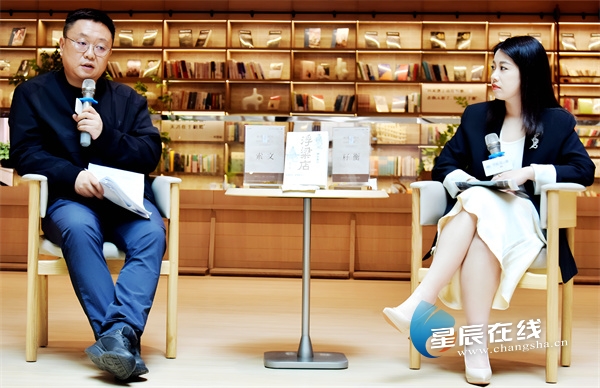

(4月12日,长沙岳麓区木梓集·不如书馆,浏阳籍作家索文侃谈历史小说写作心得)

(长沙的书友读者认真聆听作家创作经验讲解。图片均由星辰全媒体记者 罗建勋/摄)

星辰在线4月12日讯(记者罗建勋)4月12日,岳麓区“云起·虔来”文化艺术社区内木梓集·不如书馆热闹非凡。浏阳籍作家索文携长篇历史小说《浮粱店·湘水流沙》亮相该书店世界读书日特别企划活动。在这场两个多小时的分享中,这位曾经历2015年股灾重创、从金融废墟中涅槃重生的作家,以“蜗牛哲学”“虚实交响”“地域密码”为关键词,向读者拆解了一名作家突破创作瓶颈的独门心法。

蜗牛哲学:日拱一卒的写作自律

“资质平平者的突围,靠的是日日撕扯的笨功夫。”索文袒露创作长篇小说时的“蜗牛式坚持”。为构建真实历史时空,他在书房悬挂了三幅19世纪末晚清湖南省和长沙的老地图,日日研读街巷肌理。当出版社要求四个月内增补7万字时,这位白天上班的写作者开启“拼命模式”:每晚固定写作3小时,日均删改率达50%,最终在截稿日前夜完成31万字书稿。

“写作如站桩,日日三厘米,终成参天势。”他分享自律法则:不依赖灵感眷顾,坚持每日800字底线。这种“蜗牛哲学”贯穿其创作生涯——从碎片化写作起步,经历《我的浏阳兄弟》的情感宣泄阶段,到《胖子美食家》尝试第三人称叙事,最终在《浮粱店》实现多线交织的史诗架构。

虚实交响:在历史长河中藏一片虚构的叶

“就像隐藏树叶的最好方式就是把它藏进森林,那我也把虚构人物放进一段真实的历史时空中。”索文揭秘历史小说创作的核心方法论,即是“把树叶藏进森林,让虚构活在真实时空”。为让虚构人物自然融入晚清长沙,他考证了200余位真实历史人物的生平轨迹。活动现场,他解释说,虚构人物与历史原型碰撞时,必须遵循双重逻辑——既要符合历史人物的真实性格,又得服务小说情节发展。

知名文化活动策划人兼本次活动主持人籽衡表示她读完《浮粱店·湘水流沙》这本书后,最大的感受就是这本书的主题始终聚焦“家和万事兴”的小群体,书中每个人都是没有大志向的平民老百姓,但都在步步在成长和向前走,都有喜有悲,都需要经历情与义之间的反复痛苦与抉择,充满了时代的印痕。整本书有一种“大河剧”气质——大时代小人物,也就是就是通过小人物来展现历史长河中的波澜壮阔。也难怪索文这种“以虚击实”的创作观,让他这部历史小说作品获得业界“有大河剧般的历史沉浸感”的评价。

地域密码:用烟火气构建文学肌理

“地域文化不是景观陈列,而是流淌在人物血管里的基因。”索文以“茶馆暗语”为例,展现深耕地域特色的创作智慧。书中还原老长沙“早茶午面”传统:清晨提篮买葱油粑粑配辣椒萝卜,中午吃面谈事,茶壶口冲外便是江湖人“谈崩开打”的暗号。这些细节来自他翻阅《长沙饮食志》时发现的民国茶客日记。

为让文字“飘出湘菜热雾”,他将自己习武经历化作创作养分。南拳师傅教授的“发力要透”原则,演化成书中武打场面“不好看但致命”的写实风格;而幼年站桩的酸痛记忆,则转化为“市井案件必须扎根生活褶皱”的创作观。

在活动互动环节,有国企读者追问“如何平衡工作与写作”,“时间像海绵,挤一挤总会有的,但挤出的不是水,而是人生的另一种可能。”索文以蜗牛哲学作答,而这种笔耕不辍的创作思路也激励他开启了《浮粱店》续集的创作,续集作品将继续以“小人物见证大历史”的叙事脉络,在爱奇艺文学连载。据悉,“不如书馆”坐落于长沙市岳麓区“云起·虔来”文化艺术社区,不仅提供免费借阅服务,更通过多元业态融合,构建起“阅读+社交+文化”的生态闭环。