11月11日,“西风东渐再出海——东莞市博物馆藏清代外销精品展”在长沙博物馆特展二厅启幕。本次展览由长沙市文化旅游广电局主办,长沙博物馆与东莞市博物馆联合承办,广州博物馆特别支持。展览通过广彩瓷、广珐琅、广绣、外销画、外销扇、漆器、银器、广雕等150余件兼具东方技艺与西洋审美的清代外销精品,生动再现了18至19世纪中西贸易与文化交融的辉煌历史,引领观众走进一段“西风东渐再出海”的跨洋文明对话。

本次展览共分为四个单元,第一单元“海上丝路的东西两端”,聚焦广州在“一口通商”政策下的贸易盛况。1757 年起,广州成为清政府指定的欧美商船唯一合法通商口岸,十三行商馆区外商云集,黄埔港船只络绎。这一独特的贸易政策推动广州手工业蓬勃发展,瓷器、漆器、丝绸等商品远销欧洲,催生了盛行西方的“中国风”艺术潮流,东方意象融入欧洲装饰、建筑与日常生活,实现东西方美学的深度共鸣。第二单元“中西合璧的广作定制”以广彩瓷与广珐琅为代表,展现外销品在器型、纹饰上迎合西方审美,工艺上延续中式传统,体现早期“全球定制”的文化融合。第三单元“神秘东方的欧洲想象”通过广绣、外销扇与漆器,揭示欧洲对东方的浪漫化想象。第四单元“精工细作的海贸珍品”聚焦外销银器与广雕,凸显其珍贵材质与高超技艺,成为兼具实用与艺术、被西方珍藏的东方瑰宝。

本次展览的核心亮点,并非某一件单独的珍宝,而在于所有展品作为一个整体,共同讲述的“早期全球化”故事。从织金叠彩的广彩瓷到流光溢彩的珐琅器,从构图饱满的广绣到巧夺天工的牙雕、漆器,它们共同构成了一幅琳琅满目的历史画卷。这些艺术品不仅是清代工艺巅峰的见证,更是文明对话的载体。它们见证了中国工匠如何以本土技法回应西方需求,在器物之上实现中西美学的和谐共生,其背后所蕴含的开放、包容与创新精神,历经三百年时空,至今仍给人以深刻的启示。

长沙博物馆馆长周慧雯表示:“我们希望通过这个展览,让观众感受到文明因交流而多彩,因互鉴而丰富。从清代珠江口的商船到今日全球化的浪潮,变的是贸易的形式,不变的是文明对话的渴望。这批外销艺术品,是数百年前‘一带一路’上生动的文化使者,它们所承载的互鉴精神,仍在指引我们以开放包容的姿态拥抱世界。”

周慧雯馆长进一步补充道:“通过与东莞市博物馆的深度合作,长沙博物馆进一步丰富了展览题材,提升了策展能力。同时,这也是长沙博物馆积极融入‘一带一路’文化建设的具体实践。通过这些外销艺术品,长沙的观众可以更直观地理解本地在全球化历史进程中的位置,增强文化自信,激发城市文化活力。”

本展览将于2025年11月11日起对公众免费开放,持续至2026年1月11日(逢周一闭馆,国家法定节假日除外)。观众需提前在“长沙博物馆”官方微信公众号预约参观,携带身份证等有效证件,配合工作人员进行安全检测后入馆。

重点展品赏析

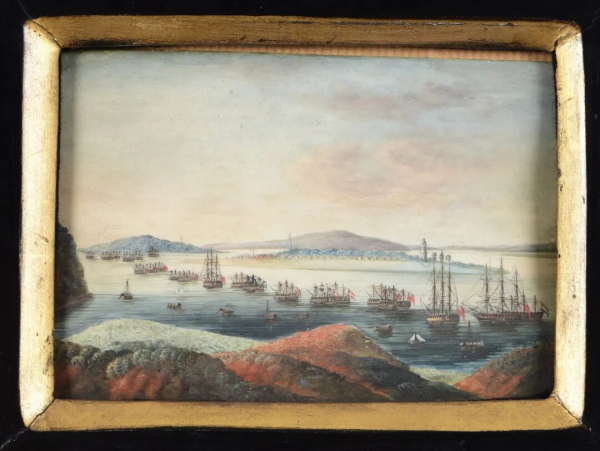

(清代 象牙油画“黄埔港景色”图,广州市博物馆藏)

该画创作于1810—1845年间,融合了中国牙雕工艺与西洋油画技法,以极薄的象牙片为基底绘制,是中国工匠吸收西洋技法的创新典范。画面描绘了在深井岛西侧山坡遥望琶洲岛一带的风景。商船有序地停泊在珠江水面,依稀可辨认商船上丹麦、荷兰、英属印度及英国东印度公司的旗帜。中式驳船和小艇穿梭其间,再现了清代广州作为贸易枢纽的繁荣盛况。

(清·乾隆 广彩山水庭院人物图盘,东莞市博物馆藏)

八角方形,板沿,浅腹。瓷盘主题纹饰为典型中国风情的“满大人”图案。此概念出现于17世纪晚期,本是欧洲人对清朝满族官吏的称呼,雍正、乾隆时较为多见。这类纹饰多描绘清朝官吏或家人们在悠闲环境中的场景,折射的是欧洲人眼中中国人的日常生活。此类外销瓷,能够满足欧美客户了解东方的好奇心,常被放置在餐边柜或陈列柜内作陈设器。

(清·乾隆 广彩人物图马克杯,东莞市博物馆藏)

传统中式的杯子,多是无柄,使用时直接手握。直筒式啤酒杯造型应是源自欧洲,用来盛装当时风行的啤酒、麦酒、果酒等低度酒。在1751年荷兰东印度公司商船盖尔德马尔森号(Geldermalsen,或称作“南京号”)的运货单中,将此类啤酒杯列作“English beer mugs”,即“英国啤酒杯”。

(清中期 广彩纹章纹汤窝,东莞市博物馆藏)

器物呈椭圆形,宽口,深弧腹,绞股式把手,浅穹顶式盖,蘑菇状盖钮。盖顶饰蓝色加金彩浆果叶,把手与器身的衔接处以贴塑的蓝彩描金浆果蕨叶纹作装饰。盖面绘蓝彩加金纹章的盔饰,盖边沿绘蓝地金星边饰,器身中间以蓝彩描金绘制通用简易盾饰,内写花体英文字母。

汤窝是一种用于盛放汤品或炖制菜肴的餐具,其特点是宽口深腹,有固定把手和浅穹顶式盖,一般配有托盘。这种器型首先出现在17世纪末的法国,18世纪中期开始出现在中国外销瓷中。

(清代 广彩“巴利斯的审判”图大碗,东莞市博物馆藏)

直口,深弧腹,高圈足。内口沿绘一周金彩矛尖纹边饰,外壁开光内描绘的是希腊神话故事“巴利斯的审判”。这是由荷马创作的著名故事,讲述的是特洛伊城君主之子巴利斯要在女神海娜、雅典娜和维纳斯之间做出选择,而他宣称维纳斯为最美丽的女子,因而触发特伊城之战。

此类深腹广口的大碗多用来装盛称为“潘趣”的西方饮料。参与对华贸易的大班、船长和外商,经常订购潘趣碗以赠亲友。取材于古希腊、古罗马神话故事的定烧瓷作为社交礼品,在欧洲也颇为流行。

(清·乾隆 广彩描金纹章纹瓷把壶,广州市博物馆藏)

短圆直口,球腹,直流,耳形把,圈足,圆形盖隆起,饰宝珠形钮,盖沿及壶肩饰矛头状纹饰。这件茶壶为哈钦森(Hutchinson)家族约1750年在广州定制,该家族曾在中国定制多套纹章瓷。

(清·乾隆 铜胎画珐琅《西厢记》图杯托,东莞市博物馆藏)

器内底绘《西厢记》故事片段,为“张生乘夜逾墙赴约”情景。《西厢记》曲词华丽优美,故事曲折回旋,明清时是家喻户晓的爱情故事,寄托了人们“有情人终成眷属”的美好愿望,也成为明清时期瓷器、珐琅器图案常用的故事题材。

(清·乾隆 铜胎画珐琅洋人行乐图盘,东莞市博物馆藏)

18世纪,宫廷人物主题成为装饰新潮,在路易十五(1710-1774)时期,西方画家看准这一市场需求,纷纷创作各式田园风光画,并有英雄美人的亲密形象穿插其中,其中一些画版被送到中国并复制于瓷器、铜胎画珐琅上。

(清代 黑漆描金开光庭院游乐图折扇,东莞市博物馆藏)

二十一档扇骨。两大骨双面以金红两色漆绘福庆有余的吉祥纹饰。扇面以连续万字带饰分为三个层次,顶部绘祥瑞人物;中部主体双龙戏珠纹云形开光内绘庭院游乐图,边饰辅以花蝶杂宝纹样;底部花朵满地。画面金碧辉煌、雍容华贵。

黑漆描金扇是清乾隆至道光年间流行于欧洲的外销扇式样。描金又名泥金画漆,常以黑漆或朱漆为地,用金粉或银粉描绘花纹进行装饰。

(清代 银鎏金累丝烧蓝骨纸本贴象牙脸彩绘庭园故事图折扇,东莞市博物馆藏)

十六档扇骨皆为银质鎏金,累丝作地其上饰烧蓝花卉。纸质扇面彩绘中国人物庭院图,人物面部以贴细小象牙彩绘五官,衣服则粘贴织锦布料。这类以彩绘清代官邸家居为主题,以象牙贴绘装饰人物面部,以织锦剪贴装饰服饰风格的扇子,在西方称为官扇或百头扇。

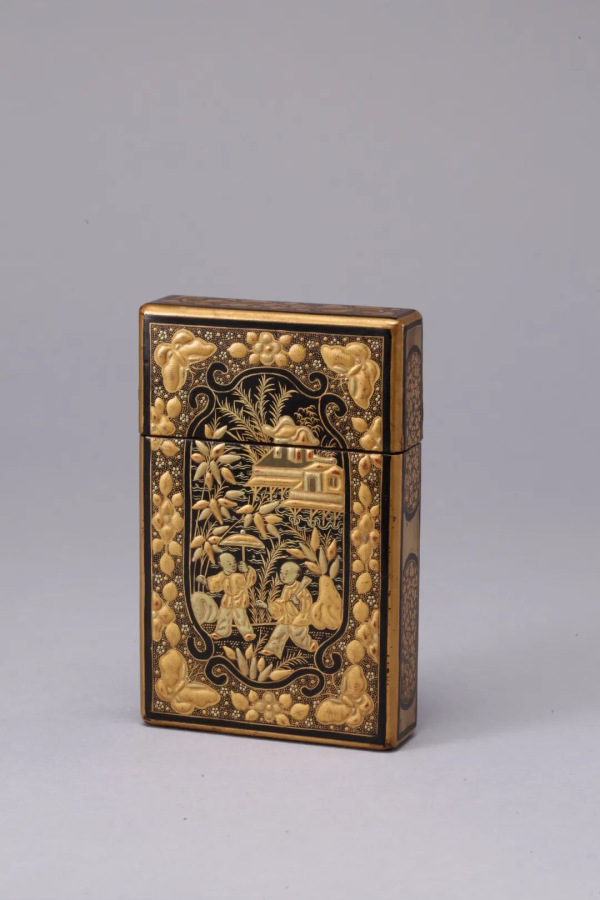

此名片盒以木为胎,通体髹黑漆为地,盒面采用“识文描金”法绘花蝶地开光,内作庭院婴戏图。

描金,即先在漆地画出花纹,再在其上打金胶,然后描上金粉或贴金箔形成最终图案的装饰技法。用漆灰堆出凸起的花纹后,再施以描金或贴金的做法,则称为“识文描金”。

(清代 银鎏金累丝龙纹名片盒,东莞市博物馆藏)

常见的名片盒多见于长方形,此为花牌式,较为少见。“累丝工艺”又称“细丝工艺”“花丝工艺”,是将金或银加工成丝,再经盘曲、掐花、填丝、堆垒等手法制作器物的细致工艺。19 世纪起银累丝名片盒开始外销欧美,纹饰以中式风格的花、鸟、云、龙为主。

(清·乾隆 18K金累丝龙凤纹镶象牙雕花卉纹手链,东莞市博物馆藏)

此手链由四枚18K金累丝龙凤纹组件,镶嵌三枚镂空牙雕组合制作。18K金经过编织、堆垒等工艺累出龙凤纹,象牙高浮雕盛放的牡丹花。整器工致精细、繁而不乱、奢华典雅。

展讯

展览标题:西风东渐再出海——东莞市博物馆藏清代外销精品展

展览时间:2025年11月11日-2026年1月11日

展览地点:长沙博物馆特展二厅(展览免费开放)