5分钟能够做什么?

从幕后走向舞台中央,站定,展开双臂拥抱现场的热烈掌声,鞠躬致谢,尽情享受圆梦的美好时刻。而后走向舞台一侧,等待与见证余下的14位演员登台亮相。等到15位演员站成一排,热烈的掌声又一次响起,再次沉浸其中、鞠躬致谢,为自己,也为同行者。

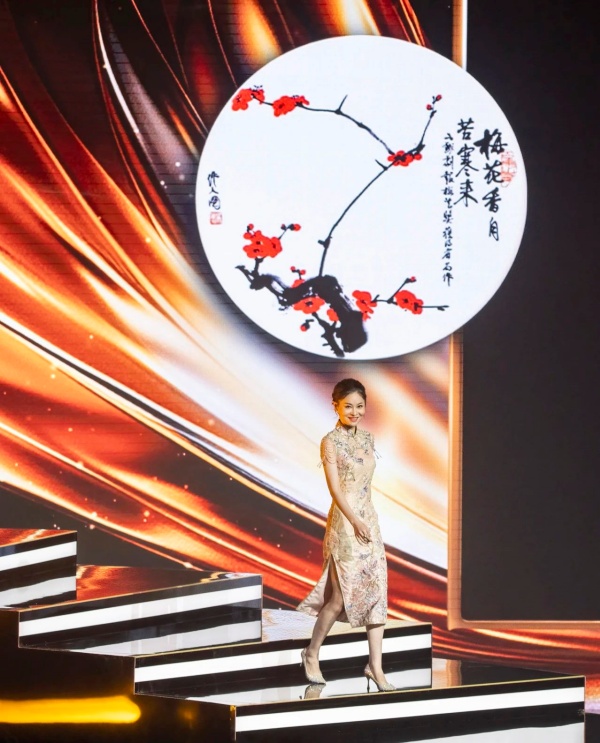

(周帆摘得梅花奖)

这是第十届中国戏剧奖·梅花表演奖(第32届中国戏剧梅花奖)得主周帆在颁奖典礼上的5分钟,看似短暂,但每一秒都令人心潮澎湃。从最初接触湘剧到捧起中国戏剧最高奖梅花奖,周帆已在湘剧表演舞台上坚守27年。

周帆回忆起与湘剧最初的结缘“很有缘分”。12岁那年,有着舞蹈功底的她站在湖南省艺术学校(今湖南艺术职业学院)门口,想要报考舞蹈科。一位老师上前告知她,舞蹈科今年不招生,但湘剧班正需要有功底的孩子加入,掌握了湘剧的唱念做打,日后无论是唱歌还是跳舞,都能驾驭。12岁的周帆被这位老师对湘剧的描述打动,欣然加入湘剧班,开启了自己的湘剧学习和演艺之路。

初学湘剧,年纪尚小的周帆经历了一些艰难时刻,习练基本功的过程中不可避免的受伤,身上经常青一块、紫一块;到了晚上,常常因为想家而忍不住流泪。好在同宿舍的孩子都是同龄人,都有想家的时刻,周帆便与舍友约定晚上一起哭,一起释放想家的情绪,哭完便投入聊天中。这样的处理方式颇具戏剧性,但确实奏效。如今的周帆形容这一阶段的湘剧学习,“痛并快乐着”。

13岁时,练了一年基本功的周帆开始学习剧目,主攻青衣行当,上演了自己的开荒戏。也是在这一年,她遇见了自己的“贵人”——国家一级演员陈爱珠。湘剧讲究师承,剧目、唱腔与表演技巧都需要前辈言传身教,从而代代相传。在陈爱珠老师的悉心指导下,周帆的湘剧表演越发成熟。对周帆而言,陈爱珠老师不仅是教授自己湘剧表演的师傅,更像一位“母亲”,教她唱戏、做人,更以母亲般的关爱温暖她的生活。多年来,周帆与陈爱珠老师将彼此当做家人,周帆视陈爱珠老师为演出的“定海神针”,有老师在就心安;陈爱珠老师也倾心相待,时常放下自己的事情来指导周帆的表演,陪伴周帆去往各地演出。

(周帆(右)与陈爱珠老师)

(周帆(左)与陈爱珠老师)

周帆形容与陈爱珠老师的结识是一种“幸运”,也如此形容与湘剧《夫人如见》的结缘,他们都是周帆艺术生涯中的珍贵部分。2022年,编剧罗怀臻老师去往浏阳采风,计划以“戊戌六君子”谭嗣同的夫人李闰的生平故事撰写剧目,并用湘剧呈现。来到长沙,罗怀臻老师想要挑选合适的演员。未见罗怀臻老师之前,周帆早已看过他担任编剧的《永不消逝的电波》等作品,为之折服,她也憧憬有一日能够出演罗怀臻老师的作品。不久后,罗怀臻创作的以李闰为原型的剧目成型,即《夫人如见》,周帆被选定饰演“李闰”一角。周帆回忆,面试中的罗怀臻老师对自己合适与否并未评价。直到熟悉之后,罗怀臻老师才告诉周帆,在她身上看到了与李闰相似的特质与个性,敢爱敢恨、刚烈直白。

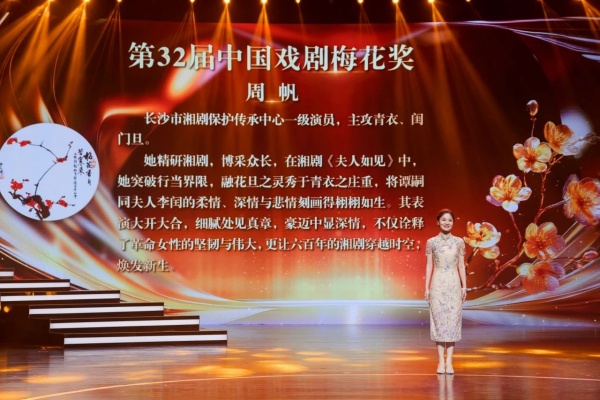

(第32届中国戏剧梅花奖颁奖晚会)

在出演《夫人如见》之前,周帆已在湘剧表演舞台上深耕二十多年,从最初的青衣行当拓宽至闺门旦等不同戏路,也饰演了诸多经典角色,如《琵琶记》中的赵五娘、《牡丹亭》中的杜丽娘等。这为周帆饰演李闰打下了坚实的基础。

《夫人如见》共计六场戏份,以“书信体”串联剧情,突出李闰从传统闺阁女子走向精神解放的蜕变历程。剧中,“李闰”这一角色的时间跨度大,贯穿青年、中年与老年不同时期;人物性格成长明显,前期是封建礼教旧家庭里循规蹈矩的女性,而后成长为追求独立人格和自由的进步女性。这都对周帆提出了挑战。为了演好“李闰”,周帆详细阅读了与李闰有关的生平资料,进一步了解李闰精神成长的前因后果;前后三次前往拜谒谭嗣同和李闰的墓地,多次前往浏阳采风;与编剧深入讨论剧本,仔细研读揣摩人物……这些准备让周帆对“李闰”这一角色的情感更为浓烈,也对用湘剧呈现这一角色的特质更有把握。

为了演“活”角色,周帆在表演的各处细节下功夫。现实中的李闰擅抚琴,每月初一、十五,便与分隔两地的丈夫谭嗣同对月抚琴,李闰抚“残雷”,谭嗣同抚“崩霆”,以琴声遥寄相思。为此,周帆购买古琴,跟随专业老师学习抚琴,培养自己抚琴的技能与气质。为了更好呈现剧中题写“夫君如见”的一幕,周帆私下邀请老师教授书法,有针对性地练习“夫君如见”“夫人如见”等字的书写,从而更好地进入角色状态。根据《夫人如见》的题材与“李闰”的人物个性,周帆也有意识地探索改变传统剧目较为程式化的表演方式,使人物拭泪等细节的刻画更为真实,进而引发观众共鸣。

(周帆(左)接受央视频采访)

《夫人如见》一经推出,备受观众热捧,业内好评不断,获得第八届湖南艺术节最高荣誉“田汉大奖”、第十八届中国戏剧节“优秀剧目”等诸多奖项,也登上CCTV-11戏曲频道,推动湖湘文化以湘剧呈现形式进一步走向全国。而捧回第十届中国戏剧奖·梅花表演奖(第32届中国戏剧梅花奖),是周帆的意外之喜。入行时,她就将捧回梅花奖视为自己的梦想,并为此设定了时限——45岁之前圆梦。《夫人如见》的演绎使她的圆梦时刻比预想中来得要早,这让她更为振奋,也更觉“来时路”上的每一步都值得。

入选第十届中国戏剧奖·梅花表演奖(第32届中国戏剧梅花奖)终评到最终获奖,期间间隔近2个月。在近2个月的时间里,周帆选择以扎实的排练来对抗不确定性,尽自己最大所能争取好的结果。她根据梅花奖的评选标准进一步精进自己的表演,深入打磨表演过程中的技巧展示、情感表达、台词处理,力求在有限的表演时间内根据角色需要,更为迅速自然地进入状态,展现角色不同时期的特质,将角色演“活”。为了此次夺“梅”,来自湖南省湘剧院、长沙市湘剧保护传承中心等单位的领导和演员不遗余力地配合,湘剧届的前辈们给予她许多经验与鼓励。湘剧传承的“一棵菜精神”(编者注:戏曲行话,菜心、菜帮等不同部分紧紧抱在一起才能长成“一棵菜”,意指需要全体人员努力,才能演好一出戏)让周帆深受触动,她深感梅花奖不仅是个人的荣誉,更属于整个湘剧领域。

(获奖者座谈会。以上为受访者供图)

去往上海参与梅花奖终评之前,《夫人如见》在浏阳欧阳予倩大剧院演出了一场,现场观众的掌声与叫好声不断。对此,周帆很是感激,她在观众的支持中感受到被祝福、被相信,这让她更有信心夺“梅”。演出结束后回到酒店,周帆看到窗外升起梅花形状的烟花,璀璨夺目。这一邂逅让捧得梅花奖归来的周帆印象深刻,好像一切都在冥冥之中已注定。

捧得梅花奖之后,周帆收到的信息、电话不断,祝福、邀约、约访等一同涌来,令她有些忙乱,但对于湘剧与个人今后的发展,她仍然思路清晰。

5月24日晚,周帆在2025年长沙夏季文旅推广活动的主会场火宫殿亮相,以一曲《卜算子·咏梅》花式“宠粉”,惊艳四座。这时距离梅花奖颁奖晚会仅过去两天,周帆已迅速从获奖的喜悦中抽离,继续投入湘剧的传承与演绎中。她表示,“获奖不是终点,而是一个新的起点”,获得梅花奖是荣誉,更赋予了自己更大的责任——让湘剧能够持续蓬勃发展。

早几天,周帆接受了湖南交通频道的采访。在采访中,她聊了自己与湘剧的种种缘分,并用传统戏腔献唱了一段,邀请广大听众朋友支持与关注湘剧发展。节目播出的当晚,周帆发现自己在节目中提及的抖音账号,新增了一百多位粉丝关注。这是周帆参与节目录制的初衷,即创新性探索湘剧的宣传渠道,以顺应当下群众审美的方式融入群众的生活,让他们感受湘剧这一传统艺术的演进与发展。

(周帆接受《长沙文艺》访谈)

上节目宣传不是周帆的第一次创新性尝试。2025湖南戏剧春晚上,周帆身着传统戏服,用戏腔献唱流行歌曲《小美满》,给观众留下深刻印象。周帆将其视为一种跨界尝试,以传统戏剧搭配现代音乐元素,让年轻观众看到湘剧演绎的更多可能性,进而关注湘剧、爱上湘剧。这与长沙市湘剧保护传承中心之前的创新尝试一脉相承,在此前“送戏下乡”的过程中,湘剧演员们从《琵琶记》中选取唱段,加入流行音乐元素,创作出“戏歌”《琵琶叹》,深受观众欢迎。

6月,长沙市湘剧保护传承中心又将开展新一轮的“送戏下乡”活动。数十年来,周帆都有在“送戏下乡”一线演出,深知演出的不易,但也是这些大大小小的舞台,让她的表演更为成熟。如今,作为长沙市湘剧保护传承中心副主任、长沙市非遗代表性项目湘剧市级代表性传承人,周帆希望为青年演员提供与创造更多的展示机会,让具有表演欲望的青年演员在舞台上得到历练。

(周帆办公室荣掠影。以上图片为星辰全媒体记者 李若男/摄)

“湘剧的发展要思考如何靠‘传承’与‘创新’两条腿走路,两者绝对不是冲突的”,周帆表示,这是她对湘剧未来发展的清醒思考。而对于自身,她认可梅花奖的取得只是“登平原”,此后还有“高峰”需要攀登。

“扎实做人,认真唱戏”,面对越来越好的戏剧演员生存环境,周帆寄语青年演员,“朝着自己的梦想一直走,一步一个脚印”。周帆就是这样演“活”戏中的角色,如愿走上中国戏剧最高奖梅花奖的领奖舞台,也将如此朝着新的梦想走去。