在生活中如何拾级而上,如何一步步靠近自己的梦想?认识青年画家杨贵后,我仿佛找到了某种答案。他的故事,就像他笔下的画,安静却有力量。

说起杨贵,你可能听过一些标签:寒门画家、色弱……但这些都框不住他。11年来,他几乎年年都有作品登上大展的舞台,让人敬佩:中国美协的展览入选了18次,中国油画学会的展览入选了4次。尤其那幅《风景旧曾谙》,不仅冲进了全国最高美展殿堂——第十四届全国美展,还作为“进京作品”被更多人看见;他的《千年学府·岳麓书院》的创作计划,获得了2025年国家艺术基金支持。

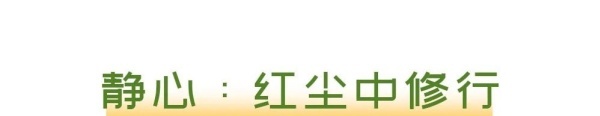

(位于湖南湘江新区艺术研究院的杨贵美术馆)

板凳坐得十年冷,墨痕深处红尘寂。杨贵的艺术之路,从来不是坦途,更像是一场带着静气的苦行。

记得2015年那个酷暑,他为了帮恩师装修工作室,在近40度的高温下,穿着洗得发白的旧衣裤,一盯就是一整天。刺眼的阳光、轰鸣的机器声,都没能阻拦他。就在那片狼藉的院子里,他支起了画架,混着颜料,把眼前的一砖一瓦、一草一木,都凝固成了十几幅画作。直到月上梢头,收拾完最后一处狼藉,他才直起累得发酸的腰。这份在尘土与汗水中的坚持,正是他浇灌艺术梦想的方式。

这不过是他漫长学艺之路的一个缩影。高中时,家里麻将声噼啪作响,他却能在角落静静描绘一个苹果、一个陶罐,周遭的喧嚣仿佛化作了无声的涟漪;大学时,他蹬着辆旧三轮,成了岳麓山和桃子湖的常客,古樟的沧桑、晨雾的迷蒙、归鸟的剪影,四季流转的晨昏,都被他悄悄装进了厚厚的画夹里。他骨子里有股“不疯魔不成活”的痴劲儿,更有种坐穿冷板凳的沉静。

他不仅会画画,更懂得在现实中为梦想铺路。当年以专业第一的成绩考入湖南师范大学,让乡邻们改变了“学美术不能上重点大学”的成见;大三时,他用兼职攒下的钱,与家人一起给风雨飘摇的老家盖起了新房;毕业前的个展《青黄相接》,作品被藏家一抢而空,获得4万多元收入……这些看似不可能的事,他用汗水一件件实现了。

(杨贵艺术馆陈列画作。星辰全媒体记者 李若男/摄)

毕业后,他选择在后湖边租下一间80平方米的工作室,开始了自由画家的生涯。在“画家越老越值钱”的圈子里,一个初出茅庐的本科生,这份勇气和坚定,源自他对画画的热爱,也源于那份“藏家收藏的其实是你的未来”的信任与期许。

艺术在很多人眼里,是高不可攀的阳春白雪。而杨贵,显然是带着泥土味成长起来的艺术家。

方寸之间见宇宙,画境终须通心境。看杨贵的画,心会不自觉地沉静下来,仿佛走进了一个悠远诗意的世界。他的作品总有种以小见大的魔力,引人驻足凝视。画的名字也像他本人一样,沉静而富有诗性,如同他爱听的绵柔音乐。

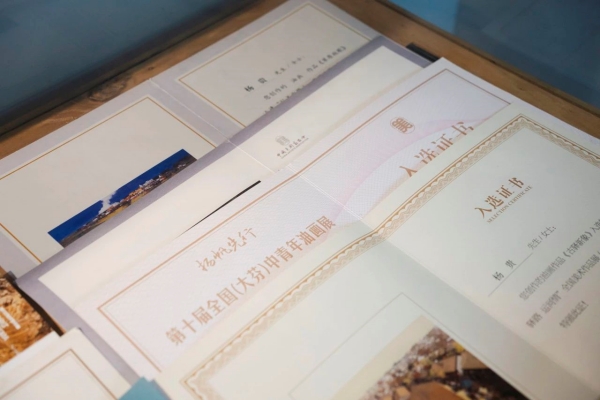

(《风景旧曾谙》 210*210 入选第十四届全国美术作品展被评为进京作品 [中华人民共和国文化部、中国文学艺术界联合会和中国美术家协会共同主办])

那幅入选第十四届全国美展并评为进京作品的《风景旧曾谙》,画中蜿蜒的小径、静谧的树林,氤氲着一种深邃的意境,让人不由得想起“曲径通幽处,禅房花木深”。

为了这幅画,他走访了岳麓书院、苏杭园林,最终想表达的,不是某个具体的地方,而是那份穿越时空、似曾相识的江南气韵——朦胧、诗意、烟雨空濛。因为江南很多的风光、人文有一定相似性,每每到达目的地,看到诗情画意的极具中国文化特色的建筑与风景,都让他有一种似曾相识,与老友重逢之感。他选择了独特的紫灰色调,让画面含蓄又神秘,充满了岁月的沉淀感。亭台楼阁、苍松假山,通过遮挡、结构、雾化的运用,在他的笔下虚实相生,既熟悉又陌生,真实又梦幻,传递的是烙印在我们文化基因里的南方风景印象,更流淌着一种诗性的表达。

他告诉我,创作时他不断“打乱、错乱”具体的元素,只为给看画的人留出更多想象的空间。例如,本来他聚焦于画南方,后面当心境调整时,他就会去弱化这个对象当中具体的元素,上升到画面的整体氛围和意境。沉下心来,才能引人入胜。当心境真正抵达时,这幅磨了一两个月的画,竟在一天内完成了。无论来自哪里,无论年龄大小,人们都能在这画中找到一份奇异的亲切感。

(《无声·对白系列八》150x150cm 布面油画,入选“山水滋美“2024风景油画展[中国美协主办])

他最钟爱的,是《无声·对白》系列。摇曳的柳枝、朦胧的水影,看不见风,却能分明感受到微风拂过柳梢的轻柔。这画面,瞬间让人跌入“柳丝袅袅风缲出,草缕茸茸雨剪齐”的诗境,或是“春水碧于天,画船听雨眠”的悠然画卷。他坦诚,画这系列时没用常规手法,就凭着感性的直觉,几根柳条、一片倒影,以小见大。创作时心里也没底,但在李自健美术馆参展时,专家们对画作交口称赞,认为它在题材和表现上非常与众不同。

(《清风更识君》50x60cm 布面油画,入选“研究与超越″第三届中国小幅油画展并获优秀奖[中国油画学会主办]。以上均为受访者供图)

还有那幅入选中国油画学会主办小幅油画展并获优秀奖的《清风更识君》,画中的水很静谧,那份舒悦仿佛能穿透画布。杨贵说,他先让自己沉浸到那个想象的世界里,心真正静下来,精神与画面融为一体,这样的作品才能打动人心,才能唤起共鸣。

他渴望走出自己的路。湘江的流水,湖湘的文脉,早已成为滋养他创作的引力场。眼下,他正投入国家艺术基金项目《千年学府·岳麓书院》的创作。相信这片他无数次徜徉、描绘过的文化圣地,将再次在他的画布上展露新姿。

艺术是什么?对身兼湖南省油画风景研究会副会长兼秘书长等数职的杨贵来说,是回归本心,寻找内在的真实,让生活更美好。

(所获荣誉)

如何在行政事务、美育教学和纯粹的创作间找到平衡?他信奉“减法”哲学。画画时,他不断做减法,去掉冗余,直指核心;生活中,他也做减法,圈子虽不乏名家大咖助他成长,但他深知自己最适合的赛道就是画画。他曾尝试开饭店却失败了,最终明白,画画才是归宿——尽管它可能投入巨大、回报难料、前路漫漫,但他心甘情愿。

他的“减法”哲学很清晰:

选准方向深耕。杨贵会画的题材有很多,人物、风景、静物等,风景画是他11年不变的阵地,专注于写意(印象)油画。他相信纯粹的力量,做一个长期主义者,把能量倾注在热爱的事情上,时间自会给出答案。

表达贵在准确。他常说,最深的悲伤不一定嚎啕大哭,可能是欲哭无泪;最大的喜悦也未必手舞足蹈,也许只是一个眼神。艺术表达亦然,不一定要选择外向的表达,内敛深沉的力量往往更动人。

画画需要“养”。他深知青年艺术家首先要解决生存,不被现实压垮,也不被资本裹挟。理想的状态是,能用其他方式支撑生活,再利用闲暇时间做好创作。

核心是真诚。在他心中,艺术最珍贵的品质,莫过于真诚。剥去浮躁虚荣和表面的花哨,专注于传递画家真实的精神与思考。杨贵认为,“真正的真诚,是源自内心的力量与觉醒。找到它,表达它,这才是艺术最根本的!”

(艺术馆掠影。以上均为星辰全媒体记者 李若男/摄)

一个精美的花瓶,一朵绽放的花,雨滴的声响,清晨的微风……在杨贵眼中,艺术本就无处不在,充满魅力。他说:“真正德高望重的人,飞得再高,也懂得回来。”艺术于他,就像一面澄澈的镜子,既映照出世间细微的美好,唤醒我们对生活的热爱;也是一条通往内心的幽径,帮我们拂去浮躁,寻得内心的安宁。

真正的艺术从不飘在云端,它就扎根在生活的土壤里。杨贵正这样一步步向上攀登,却始终记得为何出发。在喧嚣中守住内心的平静,在探索中发现真实的自我。他最大的愿望其实很朴素:好好生活,关照身边人。

或许,奋斗的终点不一定是万众瞩目的巅峰,而是一片能让心灵宁静的草地;最美的画面,也从不只停留在画布上,更在每一个如他般,沉静而执着攀登的日常里。

人物简介

杨贵:中国美术家协会会员、中国油画学会会员、中南大学硕士研究生外聘导师、江苏宿迁学院艺术与传媒学院外聘教授、2024年度中国文联“文艺两新”骨干培训班结业、湖南省油画风景研究会副会长兼秘书长、湖南湘江新区艺术研究院院长、长沙市美协油画艺委会主任。

《千年学府·岳麓书院》获2025年国家艺术基金资助项目,代表作《风景旧曾谙》入选笫十四届全国美展评为进京作品,18次入选中美协主办的展览,3次获入会资格(最高奖),4次入选中国油画学会主办的展览,其中“江南如画”全国油画作品展获颜文樑优秀奖,“研究与超越”第三届全国小幅油画作品展获奖,获评2023年度长沙市文艺新人奖,作品被中国美术家协会、中国油画学会、湖南省美术馆、李自健美术馆、苏州美术馆、诸暨美术馆、关山月美术馆等机构收藏。

作品欣赏

(《淡云流水系列二》150x150cm 布面油画 年份:2021 入选“大芬国际全国油画双年展”获奖并被收藏[中国美协主办])

(《淡云流水》100x120cm 布面油画 年份:2019 入选中国写意双年展并被李自健美术馆收藏[中国美协主办])