岳麓山的晨雾还未散尽,石阶上已经传来几声鸟鸣。隐藏在半山腰的岳麓印社,是我们今天要到访的地方,寻找一个人,看看他藏于方寸间的那把剑。

推开印社的木门,有风吹过,带着松针与墨的气息。在这里,聆听年轻篆刻家何剑从书法爱好者到篆刻新秀的修行之路。

朋友,串联了何剑的整条书法篆刻之路。和自幼学习书法的人不一样,何剑是大学受学长影响才开始学习书法,毕业受学弟启发开始篆刻,挚友的引领让他找到篆刻的方向,恩师助力让他时刻保持谦卑自省。

大学期间,他偶然接触到了书法,加入大学书法协会。高中时,因内敛腼腆错过学习书法的机会,但在书法协会,靠着学姐学长的“二次教学”,弥补了高中的遗憾。“我们大学是没有书法专业的,大学里的书法协会基本都是自学和交流,学长学姐们在外面学习到专业的书法知识之后,回到学校再来教我们。”或许是被学长学姐们强烈的责任心打动,他学习书法愈加认真,也渐渐爱上书法。

大学时,书法是何剑的精神寄托。而篆刻,则是后来的一场意外。起初,他只是觉得“刻印好玩”,直到真正拿起刻刀,才发现这门艺术的深不可测。

“因为有个学弟搞篆刻,当时看他刻觉得很有意思,就和他一起学习。最开始学的是流派印,很喜欢陈巨来、王福庵的刻印,线条很干净的感觉,就尝试去刻。那时候还在上班,就断断续续刻。从19年毕业到23年一直在自学篆刻,像无头苍蝇一般在网上看视频、买印谱、和学弟交流。买了很多印谱,同一个人的印谱,不同的出版社不同印刷版本都要买一遍,一直研究。”

这期间何剑认识了影响他一生的朋友——“大可堂”(斋号)。“我们交流之后一见如故,他是书法专业生,在篆刻这个领域比我专业得多。他提议让我刻一刻将军印。其实之前自己也临摹过将军印,有写意的情趣,又有很扎实的线条,是他的提议让我找到刻将军印这个方向。我们不仅亦师亦友,我一直把他当我的引路人,专业道路的引路人。”

为备战湖南省第八届新人展,他与朋友们日夜打磨作品,这一段时间,无论是从作品的打造、创作方面,还是印风的改变,都有很大的进步,他说他交的朋友是他一生的骄傲。“大可堂这个朋友对我帮助很大,真的觉得交到这个朋友是值得我骄傲的。当时他上午很早过来我家一起创作,晚上很晚回去,更多的是他指导我和学弟篆刻,他比我们入展要早,所以他比我们要懂很多。都是朋友的仗义,你说谁能天天过来和你打磨作品,一搞就是个把月。”

后来求学于岳麓印社社长李砺先生,开始正式、系统、专业地学习篆刻。李老师说将军印很多东西都能延伸,创作空间很大,他让何剑坚定走篆刻将军印这条路。“我自己刻将军印也很舒服,当我做一件事情很舒服的时候,那这件事情就是适合我的。”

在和李砺老师学习的过程中,何剑很用心,因为这是他真正开始接触篆刻的“武学正统”。他每周会带上这一周的作业去给李老师看,有创作、有临摹、还有将军印字的字法归类。将军印字形会有特定的风格,为了更好的刻印,何剑会找一些常见的字和偏旁,把字形归类,力求把每一种将军印的章法、字法都记下来。

李砺老师很肯定他的做法:“印学走到最后,一定是字法(篆法)。刀法和章法通过训练可以解决,但字法一定要形成自己的特色。”何剑开始系统归类字形,将学术思维注入创作。

说起第十三届全国书法篆刻展的入展作品,何剑对于自己的作品能入展这么大的国展,显得格外谦逊甚至惶恐。“我在十三届国展开幕式的现场,当时看到展厅的作品,觉得自己的作品是这个展厅里最差的,都不好意思坐在那里,也不敢看自己的作品,自己何德何能与这么多大家一起入展。”

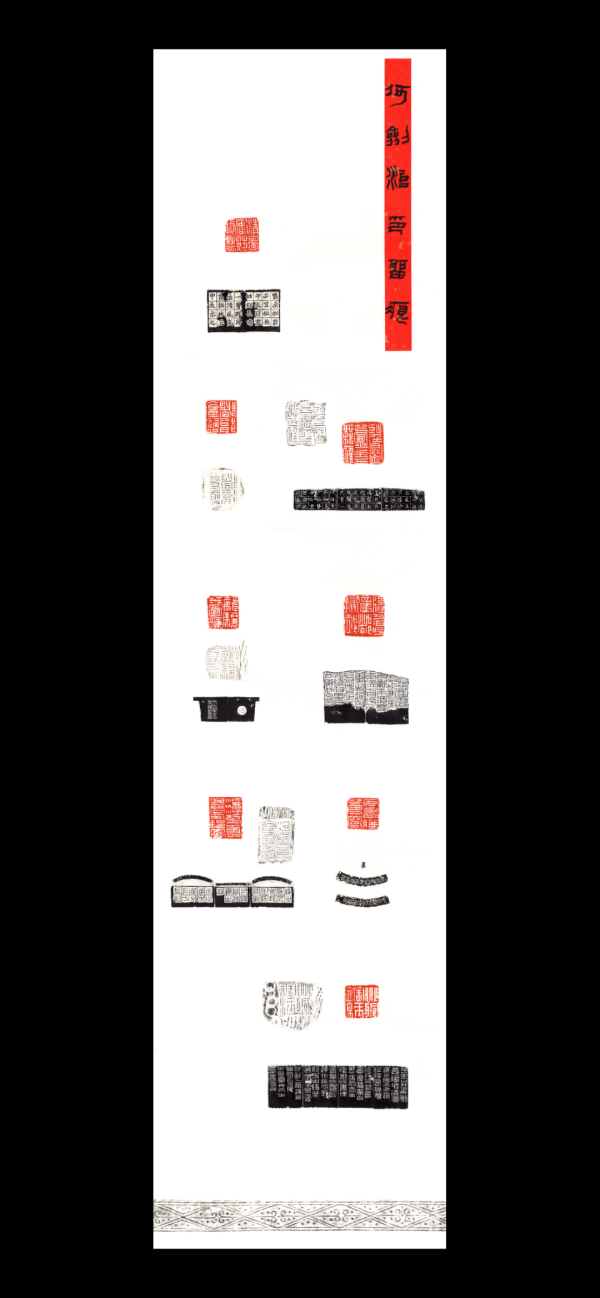

“我当时的作品很素雅,做印屏不够丰富,两竖条摆下来,整个印章的摆放、排版和题签,力求和谐统一。别人做的形式都很丰富,有用古老信纸题跋、有形式各异的边款制作、还有印屏的空间设计,我的很简单,评委可能就觉得很不一样。”

西方美学家最早提出的美学观点,就是“美是和谐”。何剑说起自己的作品感觉,最常用的词就是和谐,他追求一种和谐的效果。我想这种“和谐”,可能就是被评委们肯定的“和谐之美”。赫拉克利特说:“差异的东西相会合,以不同的因素产生最美的和谐。”和谐就是寓整齐于变化,就是大千世界中各种不同的矛盾因素能够在一定的时空范围内达到整体性的相对统一。

这种和谐不正是刘熙载所说的“不工者,工之极也”的表现,是刀法、篆法、章法三方面诸多变化的统一,更是情感与形式的高层次和谐。这和谐便是美的源泉。

他入展的作品里,有一方印刻的是宋代词人朱敦儒的一句词:“累上留云借月章。”意思是多次向天帝上奏留住云彩、借取月光,这富于神奇幻想的词句,结合全词,表现了词人浪漫风趣、潇洒豁达的性格特点。把这样趣味横生的词用将军印的形式篆刻出来,本身就是一个很有趣的作品。

将军印又称“急就章”,是古时候的将军“急于行令”而迅速凿成的印章,所以将军印的凿印显得无拘无束、自然天趣,但又锋芒毕显、荒率挺拔。印文凿刻刀痕明显,线条生动,简练有神,笔尽而意无穷。有时歪歪斜斜,仿若信手拈来,即兴而作,给予了欣赏者充分的想象和美感。何剑选用“累上留云借月章”这句词刻印,正好和将军印的特点和谐统一,我想这也和他本人豁达不内耗的性格达成了印章外的和谐统一。

非专业出身却得到入国展的肯定,这是对他的鼓励,同时也是一种无形的压力促使他不断前进。“这只是一个起点,我必须让作品更‘高级大气’。”恩师的警醒更让他沉心深耕:“印坛高手如云,唯有持续精进。”

看到国展作品里别人大胆的创作方式,何剑也得到了启发,自己刻印是否也能从别的元素里借鉴。如果自己刻的印太平稳,就多看看更写意的东西,打开自己的思维。力求让整个印章灵动起来,“看起来线条是停止的,内部空间却是流动的。”

“十三届国展给我收获很大,突破了入展本身,它给我以后刻印带来很大的启发。看展后总觉得自己学的东西还不多,了解的还不多,创作的思路表达的作品不够高级。这是正向的压力,迫使自己不断进步。我把这次入展当作一个起点,正儿八经踏入职业篆刻这个领域。”

“十年磨一剑,今日把示君。”贾岛的诗句,是何剑名字“剑”和斋号“示之”的由来,他说:“刻印如磨剑,十年磨一剑才敢示之。”

每一次入展“示之”之后,都会收获来自四面八方的各种声音,有赞美也有不认同。“有人会说,汉印刻成这样怎么能入展,也会有说这个汉印刻得好呀。”

何剑把每一种声音都当作一把“磨刀石”,“其实我刻的是将军印,他们把我的印归为汉印,就说明我这个印没有将军印那么洒脱,又比汉印灵动一点。别人的看法对自己来说也很重要,有些东西自己看不到,通过别人的评价,你会恍然大悟:可能是过于规整了。这段时间我也一直在突破这个事情。”

这是清醒者的困境,在传统与突破间挣扎,“将军印的灵动,我还没真正抓住”。于是,他开始刻意打破平衡,在刀锋间寻找更自由的表达。尝试融入秦印风格,但严守字法规范:“用字要古,造型要古。”也会找朋友聊天,吸取一些新的元素,“人都是在进步之中,创作理念也在进步,把平的线条刻好了,就觉得平的没意思了,就想着是不是要让线条更具动感,尝试动感之后,就觉得是不是要让动感更丰富,增加动感很简单,加曲线加斜线在印里面,整个印面氛围还和不和谐,这是一个问题。想把平稳的东西再打破一些,是通过印面氛围的残破去做,还是通过线条的摆动、章法去调整,这个是我还在研究的。”

何剑的创作从不按稿子“照搬”,创作前会在纸上先把整个印画出来,看看字与字之间是不是能和谐共处,但常刻到一半推翻重来,因为刻着刻着思路有时候就改变了,凭自己的感觉去表达。他笑称自己“眼高手低”,但正是这种反复打磨,让作品有了“可看的点”:虚实、秩序、打破平衡的微妙张力。

他也痴迷陶印的意外效果,探索将铜印质感融入石刻;同时苦修文学素养,力求边款从“穷款”变“富款”:“印章要有‘文气’,才能经得起细看。”

如今,他依然每天磨“剑”,只是这一次,他想磨得更久些,然后示之。

对何剑来说,每一次落刀,都是一次自省:“刻得越好,越觉得自己渺小。”或许,正是这份清醒,让他的印“方寸处见锋芒,谦卑中有力量”。

(部分图片由受访者提供)

“十年磨一剑”的后半句是“霜刃未曾试”。而何剑的“示之”斋里,那把篆刻之刃已初试锋芒,却远未称心。篆刻的路,对于他来说永远没有终点。人总要有个地方安放灵魂,有人写诗,有人煮茶,而他,选择在石头上刻下自己的印记。这印记很小,小到可以握在手心;这印记又很大,大到能装下整个自己。