在一个急速上升和发展的社会里,日新月异的变化是自然而然的。两年前,如果你还在一家铺子里买过小玩意,现在去很可能就发现那儿面目全非了。老长沙们经常会在某一天惊觉,今天的长沙,早已不是十年二十年前他们所熟悉和了解的那个长沙了,这种巨大的变化就像是在一夜之间发生的,却又令人茫然不觉。只有那些老地名,不管都市如何变迁,仍像一块“活化石”,诉说着城市的历史,勾起人们对“过去”温情的回忆。

地名探趣

走读长沙地名,自然先从探寻这座城市的得名开始。长沙有文字可考的历史有3000多年之久。长沙之名最早见于《逸周书·王会篇》,该书所载上献周王的贡品中就有“长沙鳖”的名目。有人说古人按星宿分野,与轸宿“长沙星”对应的这片土地就叫长沙,故长沙又称“星沙”“星城”。还有“万里沙祠”“沙长如米”“长沙洲”“祭祀女神之地”等说法。“长沙”作为治所,亦有别名,汉称“临湘”,晋称“湘州”,唐称“潭州”等。长沙又有“湘城”之雅称。

再看这座城市的街巷名,有很多是稀奇古怪的。如:火把山、扫把塘、菜根香、倒脱靴、牛皮巷、游击坪、福内堆、清香留、化龙池、吊马庄、造化塘、出入是门、一步两搭桥、平地一声雷……这些听起来古怪的地名可都由来已久,不少还有优美的传说。“匪盗项藏水道巷,京腔刘改清香留。”这副地名联是在说明街名形成的原传说。水道巷内原来住着一个姓项的阔佬,后来了解他是一名绿林大盗,于是称他住地为匪盗项,年久谐音为现名水道巷;有一位北京移住长沙的捕快,以破案有功著名,住在现在的清香留。他一口京腔,本地人听着觉得很有意思,就叫他的住地为京腔刘,后谐音为清香留。“平地一声雷”则源于一个高井,“井可见底,水注旁穴,投瓮入汲,嗡然有声。”

长沙更多的地名十分雅致,富于诗情画意。如留芳岭、明月池、雨花亭、百花村、仰天湖、鸳鸯井、风华巷、旭日村、水月林、泉嘶井、听桔园、松桂园、烟霞庵、仰山里、望麓园、寿星里、赐闲湖、又一村、西园北里……这些名儿大都有来由,如传“明月池”位于长沙星下,宋时池上置以醴陵明月石,故名。“又一村”则因乾隆年间湖南巡抚蒋溥增拓抚署花园时,取“柳暗花明又一村”之意而命名的新建园林。

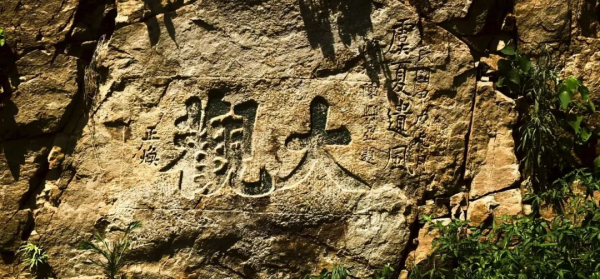

(清乾隆皇帝御赐 湖南巡抚蒋溥石碑)

长沙约有街巷上千条,命名多与古迹、典故、地形、特产相关。

赏“草木”:芙蓉巷、荷花池、桂花井、杏花园、桃园里、紫荆街、桂兰园、枇杷塘、柑子园、枣子园、梅园、梓园、竹山园、槐树巷、白果园、枫树岸、桑条巷、楠木厅、栗木巷、松柏里、樟树园等。

观“动物”:燕子岭、猴子石、鸟春巷、喜鹊桥、白鹤巷、天鹅湖、凤栖园、凤凰山、白马巷、龙城里、老龙井、螃蟹岭、狮子山、豹子岭、老虎岭等。

看行业:香铺巷、线铺巷、书铺巷、衣铺巷、当铺巷、肉铺巷、油铺街、钟表巷、灯笼街、扇子巷、鞋铺巷、面馆巷、茶馆巷、铜铺街、草药铺巷、炮竹铺巷等。

找五金:金钱街、银盆岭、铜盆湖、铁铺巷、锡庆里。

察七彩:红石岭、赤岗冲、黄泥街、青石井、白沙井、黑石渡、碧湘街、紫竹林。

数数字:半湘街、一人巷、二府坪、三宫殿、四方坪、五里牌、六堆子、七里庙、八角亭、九仪里、十间头、百善台、千佛林、万祠巷等。

讲文明:正义里、惜阴里、先进里、卫国街、新风街、友爱村、合作巷、团结巷、文明巷等。

求吉祥:吉祥巷、如意街、丰盈里、和乐街、安全里、长寿里、吉庆街、长春里、太平街、和平巷、兴隆巷、成功街、保安里、一路吉祥等。

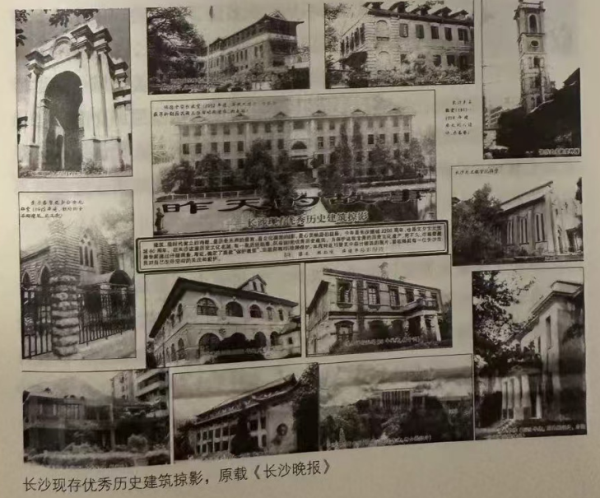

随着旧城改造的加速进行,许多古老的街巷渐次消失,而千古流传的老地名仍坚守着记忆的温暖核心,让人可以长久抚摸。

琢磨“活化石”

正像许多城市规划专家们所说的那样,地名是一个城市特征和形象最显著的标志之一,而中国人有关城市的记忆及其变迁,从一开始就是和不同时期的地名命名联系在一起的。

长沙作为国家首批历史文化名城,很多地名有着丰富深厚的历史文化内涵。一些被称为“活化石”的地名可上溯到两千多年前甚至更长时间,如太傅里、濯锦坊、定王台等。灵官渡旁原有蚂蚁巷(今作书院巷),本名马援巷,因东汉马援征交趾时曾住此而命名。至于民间流传的关公战长沙的地名就更多,如跳马涧、惊马桥、马栏山、捞刀河等。其他如道司、上林司、落星田、楚秀亭、隐相台等都是唐代或更早时期的名字。

数千年王朝更迭,如来去烟云,留下的地名却能反映历史的兴衰。如西汉社会繁荣,遗留的古迹地名也多:有临湘故城、吴王墓、吴王庙、贾谊宅、蓼园等。唐宋五代,长沙社会进入新的发展时期,遗留的古迹地名又相对集中。五代时马殷据湖南,都长沙,在龟塘建了浩大的水利工程,以至今天还有圭塘地名。马氏小王朝在长沙也留下了开福寺、碧浪湖、碧湖宫、小瀛洲、马王街等很多古迹名称。

明朝在长沙封了10个朱姓王,他们大造王府,长沙城内藩王府占了十之七八。八角亭、司门口、东牌楼、西牌楼、三王街、凤凰台等,都是藩府的遗名。

清朝留下的地名更是比比皆是:藩正街、藩后街因藩司而名;盐道坪、粮道街源于盐道、粮道衙门;臬后街、都正街源于臬司、都司;府后街、学院街在府署、学院前后;宝南街因设“宝南钱局”铸造铜钱得名;皇仓湾是贮藏军米的皇仓所在……

民国时,有兴汉门、复兴街、中山路、中正路等名。解放后,则有解放路、人民路、五一路、八一路、劳动路等问世。由这些充满时代特色的地名我们可感触到历史脉搏在长沙的跳动。

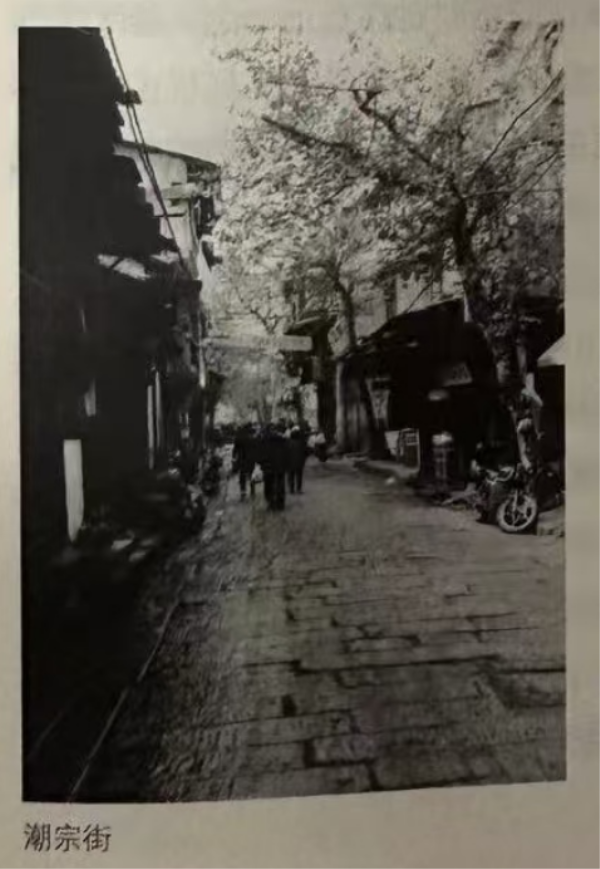

长沙由楚南重镇发展而来,悠悠岁月,今非昔比,其变化轨迹却可在地名中寻觅。如今新城的发展已让一些老街成为了历史,像万寿街、永丰仓就已淹没在五一广场和五一西路上了;黄兴路则吞纳了南正街、黄道街、红牌楼、司门口、八角亭等;许多长沙人深有印象的浏城桥,终于也在二十世纪九十年代后期消失在芙蓉路建设的推土机轰鸣中。然而,老长沙们仍然“固执”地沿用着老地名,从中回味着这些街巷的独特风采。

地名变迁

历史的变迁无疑带来了地名的变迁,许多不规范的地名以及以讹传讹的结果,纵然添了无数更名的趣闻,却也给实际的公众生活带来了许多麻烦。

新中国的成立照例带来一次地名手术。有殖民主义味道的地名被剜去。如“湘雅路”更名为“北站路”,许多主干道纷纷更名为“人民路”或“解放路”,足以和辛亥革命后涌现的“黄兴路”“中山路”“蔡锷路”相媲美。城市非主干道的地名那时候没有受到太大的触动。直到60年代的文化大革命,地名才大规模、史无前例地成了革命对象及运动宣传工具。于是,像“反帝路”“朝阳路”“新风路”的称呼由那时浮出了水面。

不过,包藏了先人生活缩影和本土风情的老地名岂能一笔勾销?朴素的人心终究比强制的标语更有生命力——十多年间,纵然革命天翻地覆,历史不断变迁,很多“原住民”仍倔强地以老地名称呼自家街巷。80年代初,星城老街大都复名。也有不少革命时期的地名延续下来,但寓意大多被遗忘了。东风路上的行人,谁还记得“东风压倒西风”的战斗号角呢?然而此路名正是脱胎于此。

1977年我国设立了中国地名委员会,是“拨乱反正”的重要措施:名之不善,有害于实。地名的稳定和精确实在是现代化的前提,邮政、交通、消防、公安、市政、医护急救……哪一件事不和地名息息相关?广东在70年代末,曾因地名资料不全,以致海堤决口时延误救险,教训惨痛。长沙也曾有过发生火灾时因地名不详而延误扑救的教训。关注地名,其实就是关注民生。所以,“地名委员会”第一件事,不再是革老地名的命,而是对全国550万个老地名作了详细调查和标准处理。

而“开新”比“核旧”更难。应该承认,虽说现代人的建筑技术日进千里,但命名能力未必赶得上前人。挑剔起来,新地名的命名不乏如下之失:

——纯粹的功能性编码,听起来味同嚼蜡。如湘江上的几座大桥分别以“一桥”“二桥”等命名,全然不见各桥的鲜明特色,类似的还有某某一路、某某二路等枯燥地名;

——同一地理位置多种地名同时使用,导致无谓的混淆。如“湘雅路”和“北站路”、“湘江二桥”和“北大桥”并用,银河大酒店处又称长沙大厦。常令外地人到了目的地还摸不清头脑;

——贪大求洋,不顾真相,夸张声势。所谓的“广场不广、花园无花、大厦不大”,已成都市病态;更有不少以西洋都会冠名的相邻楼宇,更是令人看来多少有些滑稽……

所幸的是,政府有关部门已认识到地名存在的上述缺陷,开始着手进行调整和规范,新地名中不乏佳撰,在1996年长沙市行政区划调整时,将过去单纯按东、南、西、北、郊等方位命名的市区全部结合各区的地域文化特色,重新分别命名为芙蓉、天心、开福、岳麓、雨花。这当然与当时的主政者有文化品位不无关系,他当时就提出要用强烈的文化意识推动长沙的城市建设。又如晓园、紫凤园、金霞大道等地名,听起来清新可喜、饶有情趣。

好的地名,未必出自名人手泽,大抵是原住民从自家生活中体验出来的,平实而不寡淡,优美而不事夸张。当斗转星移,沧海桑田,好的地名留给未来的不是平庸和浮华,而是诉不尽的风情和幽思。

众说纷纭谈地名

廖先生(教师):城市生活节奏快、流动性大,很多人不知道自家街巷的来历,但有人讲起时,还是会有兴趣,毕竟于己相关。地名可以创造个人和历史之间的亲密联系。一个地名,只要人们还在用,它就不断对人群发生着影响,就有必要研究。我希望在命名新地名时,要体现出成熟的文化背景。因为要人爱这个地方,就要给这个地方起个有内涵的、可爱的名字。美的地名不一定出于美的城市,但美的城市必有美的地名。

冯先生(教授):老地名起得好的,多联系到地质形貌以及人文特色,有提示记忆的作用。我建议政府搞一个“地名库”,发动学者专家、社会热心人士,让他们为各区的道路、建筑物预先想好一批富有当地地理、人文气息的地名,储备起来,供将来有需要的单位参考选用。另外,那些已被拆迁的街巷地名也最好存档入库,生动的、有纪念意义的地名可以在新址上重新使用。

张先生(作家):在长沙,有些古老街巷是以当地的作坊商铺命名的,比如衣铺街、油铺街等等,听来很亲切,因为反映的是小巷中过去住民的真实营生,叫法也是大家习惯形成的,有其历史风情和地方特色在里面。我觉得现代社会应当尽量不要用企业来命名。尤其要防止地名的商品化,把路名变成商业广告。路名这东西,是公共资源,怎么命名,一定要让公众说了算,而不是谁钱多说了算,应当说出公众的生活、公众的梦想。

一管可以窥天,一锥可以指地。老地名里,足以见证城市悠远博大的历史。应该说,在长沙这座历史文化名城,这些见证历史的老地名是一笔值得珍视的宝贵遗产。物换星移,城市大了,地名多了,新老地名将一个个新旧故事汇在一起,这便是长沙这座城市永远都读不完的史书。

后记:小城故事多,地名载几何。在历史文化名城长沙,地名曾是一本读不尽的厚书。只可惜随着旧城改造、道路扩建,一些有着“老地名”的“老地方”荡然无存,仅留在“老长沙”的记忆中。旧城的老地方是“皮”,而老地名是“毛”,皮之不存,毛将焉附?

(本文作者:易鹰。此为1999年带领湖南师大实习生、“长沙妹子”刘颖采写,发表于《三湘都市报》并获特稿大奖。)